Il carnevale di Ivrea non è una semplice manifestazione folcloristica, ma un evento storico, culturale e simbolico che affonda le radici nel Medioevo e che ancora oggi coinvolge migliaia di persone in un rito collettivo carico di significati. È una festa di libertà, un’esplosione di colori, suoni e gesti rituali che raccontano l’identità eporediese attraverso i secoli.

In questo articolo scoprirai nel dettaglio la storia del Carnevale di Ivrea, dall’origine leggendaria alle trasformazioni ottocentesche, fino alla codificazione moderna. Un viaggio attraverso miti, tradizioni e simboli che ha ancora molto da raccontare. Ecco perché dovreste visitare questi posti: le valli del Canavese, i borghi storici e la stessa Ivrea offrono un contesto autentico e affascinante in cui questa festa diventa esperienza viva, perfetta da vivere soggiornando in strutture come la suggestiva Cascina 6B.

Carnevale di Ivrea tra storia e radici leggendarie

Secondo la narrazione più diffusa, la storia del Carnevale di Ivrea ha origine da una rivolta popolare contro un tiranno medievale che opprimeva la città. La leggenda vuole che il signore feudale della città imponesse lo ius primae noctis, ovvero il diritto di passare la prima notte con ogni sposa novella. A porre fine a questa ingiustizia fu Violetta, la figlia di un mugnaio, che si ribellò uccidendo il tiranno con un colpo di spada.

La popolazione, incoraggiata dal gesto eroico, si sollevò e distrusse il castello del despota. Questo mito fondativo, pur non confermato da fonti documentarie, si è impresso nell’immaginario collettivo come emblema della ribellione contro l’oppressione e dell’affermazione della libertà.

La figura della Mugnaia, rievocata ogni anno durante il Carnevale, incarna ancora oggi questo spirito. Non è solo una protagonista della festa: è il simbolo della dignità riconquistata, una donna che ha scelto il coraggio come risposta all’abuso dei più potenti.

Dai riti popolari alle prime cerimonie documentate

Ben prima che la leggenda di Violetta prendesse forma in narrazione codificata, il Carnevale di Ivrea esisteva già come momento di rottura rituale e sociale. Già nel tardo Medioevo si registrano manifestazioni di festeggiamenti pubblici durante il periodo che precede la Quaresima: danze, fuochi, travestimenti, cori, giochi di inversione sociale. È in questo contesto che si inseriscono alcuni dei riti più antichi ancora oggi presenti, come la Zappata o la marcia dei Pifferi e Tamburi, testimonianze di una dimensione profondamente comunitaria della festa.

Nel corso del Cinquecento e Seicento, la festa si intreccia sempre più con la vita urbana e con le dinamiche tra rioni. Le parrocchie cittadine danno origine a processioni simboliche, mentre la pratica dell’Abbruciamento degli Scarli — pali coperti di erica infuocata — si afferma come rito propiziatorio di purificazione e rinascita. È una fase in cui il Carnevale assume un significato agrario e ciclico, oltre che sociale.

L’Ottocento e la nascita del cerimoniale moderno

La vera trasformazione strutturale del Carnevale avviene nel XIX secolo. In questo periodo la festa inizia ad assumere una forma organizzata, con l’introduzione di figure e rituali destinati a diventare parte integrante del cerimoniale odierno. I “Libri dei Processi Verbali”, conservati ancora oggi, testimoniano la formalizzazione della festa a partire dal 1808.

Nascono in questa fase le principali cariche ufficiali: il Generale, il Podestà, la Vezzosa Mugnaia, gli Abbà, il Sostituto Cancelliere. Il Generale rappresenta l’autorità organizzativa e marziale, ispirata all’estetica napoleonica, e guida lo Stato Maggiore nel mantenimento dell’ordine simbolico. Gli Abbà sono i rappresentanti delle parrocchie, mentre il Podestà garantisce l’equilibrio tra istituzioni e popolo.

Il berretto frigio — tipico copricapo rosso della Rivoluzione francese — diventa in questo periodo un elemento centrale: indossarlo significa schierarsi con il popolo insorto, legittimarsi come attore del Carnevale. Chi non lo porta, durante la Battaglia delle Arance, deve assistere in silenzio, spettatore e non protagonista.

Il ruolo dei personaggi storici del Carnevale di Ivrea: simboli e funzioni

Ogni personaggio all’interno del Carnevale di Ivrea ha una funzione precisa, storicamente e simbolicamente definita. La Mugnaia, ad esempio, scelta ogni anno tra le giovani donne della città, è la figura centrale: rappresenta la continuità della leggenda e l’incarnazione dell’ideale di libertà. La sua presentazione ufficiale, accompagnata da fanfare e discorsi, è uno dei momenti più solenni.

Il Generale e lo Stato Maggiore, vestiti con uniformi ottocentesche, non sono semplici coreografie: hanno compiti rituali precisi, come l’ispezione delle parrocchie, il coordinamento delle cerimonie e l’accompagnamento della Mugnaia. Gli Abbà, spesso bambini in costume rinascimentale, celebrano la partecipazione dei quartieri e delle famiglie alla vita cittadina. Il Podestà è figura ambigua: rappresenta il potere centrale e legge i proclami, ma è spesso visto con ironia dai cittadini, come simbolo del potere che si piega alle esigenze popolari.

Il berretto frigio, infine, resta un simbolo chiave: chi lo indossa è parte integrante della narrazione carnevalesca, chi non lo indossa è ospite, osservatore. La festa diventa così anche un meccanismo di appartenenza identitaria alla città e alla sua storia.

La Battaglia delle Arance: rievocazione della storia del Carnevale di Ivrea

Elemento distintivo e spettacolare del Carnevale di Ivrea è senza dubbio la Battaglia delle Arance. La sua origine risale al XIX secolo, quando le popolazioni cittadine iniziarono a inscenare la rivolta contro il tiranno lanciando arance — frutto allora esotico e costoso — contro i carri che rappresentavano le truppe del signore.

Oggi la battaglia si articola in un confronto regolamentato tra gli aranceri a piedi (il popolo) e gli aranceri sui carri (le milizie feudali). I colpi di arancia rappresentano una lotta simbolica, un modo per rivivere l’insurrezione e ribadire, anno dopo anno, il diritto alla libertà conquistata.

Ogni squadra di aranceri ha una propria identità, storia e sede. L’organizzazione della battaglia è minuziosa, con regole precise per garantire la sicurezza dei partecipanti e degli spettatori. È una manifestazione cruda, intensa, ma mai gratuita: ogni gesto ha un valore simbolico, ogni lancio rappresenta una memoria collettiva da tenere viva.

Dal Novecento a oggi: istituzionalizzazione e trasmissione

Nel XX secolo il Carnevale di Ivrea si struttura in modo sempre più solido. Nascono associazioni dedicate, si consolidano i riti, si introduce una regia unitaria capace di coordinare cerimonie, cortei e momenti istituzionali. Nel 2009 viene istituita la Fondazione dello Storico Carnevale di Ivrea, organismo incaricato di tutelare la tradizione e trasmetterne i valori.

La festa ottiene così riconoscimenti ufficiali e viene valorizzata a livello nazionale e internazionale. Le scuole cittadine integrano il Carnevale nei percorsi didattici, la stampa locale lo segue passo dopo passo, e migliaia di turisti ogni anno assistono agli eventi, contribuendo a rendere la festa un vero e proprio patrimonio immateriale.

Oggi il Carnevale è al tempo stesso una manifestazione popolare e una grande macchina simbolica. Coinvolge generazioni diverse, tessendo un filo tra passato e presente, tra rito e spettacolo.

Il sapore della tradizione: gastronomia e convivialità

Ogni festa ha poi i suoi sapori, e il Carnevale di Ivrea non fa eccezione. Il piatto simbolo della ricorrenza è il piatto dei fagioli grassi, servito in giganteschi pentoloni nelle piazze cittadine. Si tratta di una preparazione semplice ma nutriente: fagioli stufati con lardo, cotenna e verdure, distribuiti gratuitamente come gesto di comunità e condivisione.

Accanto a questa specialità conviviale troviamo la celebre Torta 900, dolce tipico di Ivrea composto da soffice pan di spagna al cioccolato e una farcitura leggera e cremosa. Non mancano poi le bugie fritte, i vini locali, le grappe aromatizzate: tutti elementi che contribuiscono a rafforzare la dimensione festiva e identitaria della manifestazione.

Il cibo, in questo contesto, non è solo nutrimento. È memoria, rito, linguaggio collettivo. È un modo per dire: siamo qui, insieme, come ogni anno, da secoli.

Per chi desidera vivere appieno questa atmosfera senza rinunciare al relax, soggiornare nei dintorni può rivelarsi un valore aggiunto: la Cascina 6B, immersa nella quiete della natura a pochi minuti da Ivrea, rappresenta una soluzione ideale per chi cerca un’esperienza autentica, tra accoglienza familiare e comfort contemporaneo.

Perché conoscere la storia del Carnevale di Ivrea è ancora importante

Studiare e tramandare la storia del Carnevale di Ivrea non significa solo celebrare una tradizione folkloristica. Significa custodire il racconto di una comunità che, attraverso il rito, ha scelto di raccontare se stessa. Significa capire come un evento popolare possa diventare uno strumento di educazione civile, un’occasione di riflessione su temi come la libertà, la memoria e l’appartenenza.

La forza di questa festa risiede nella sua capacità di rinnovarsi senza perdere il legame con le proprie radici. E la storia, più di ogni altra cosa, è la bussola che permette a questa trasformazione di restare coerente, significativa, autentica.

Domande frequenti sulla storia del Carnevale di Ivrea

Quando si svolge il Carnevale di Ivrea?

Generalmente nel mese di febbraio, secondo il calendario liturgico. Gli eventi iniziano però diverse settimane prima con le cerimonie preparatorie.

Violetta è esistita realmente?

No, è una figura leggendaria. La sua storia rappresenta simbolicamente la ribellione contro l’oppressione, ma non è documentata storicamente.

Qual è l’origine della Battaglia delle Arance?

Nasce nell’Ottocento come evoluzione simbolica delle sommosse popolari e come reinterpretazione della leggenda di Violetta. L’uso delle arance ha sostituito altri oggetti (fagioli, legumi) usati nelle prime rievocazioni.

Il berretto frigio è obbligatorio?

Non obbligatorio, ma fortemente consigliato per chi vuole partecipare alla festa. È simbolo di adesione ai valori storici del Carnevale.

Quali sono i riti più antichi ancora esistenti?

La Zappata, l’Abbruciamento degli Scarli e la marcia dei Pifferi e Tamburi sono tra i più antichi, risalenti al periodo tardo medievale.

Come viene scelta la Mugnaia?

Ogni anno viene designata da un comitato ristretto tra le giovani donne della città. La scelta è avvolta da riservatezza fino alla proclamazione ufficiale.

Un filo che attraversa i secoli

Il Carnevale di Ivrea non è solo una festa. È una narrazione collettiva che si tramanda di generazione in generazione, un patto tra passato e presente che si rinnova ogni anno sotto lo stesso cielo. Conoscere la sua storia significa riconoscere il valore della memoria, il coraggio della ribellione e la bellezza della condivisione.

Se cercate un’esperienza che vada oltre il folclore, che vi racconti l’identità di un territorio con sincerità e intensità, Ivrea è il luogo giusto. E le valli che la circondano — silenziose, autentiche, piene di memoria — sono il palcoscenico perfetto per vivere tutto questo.

Luoghi di interesse

Ivrea

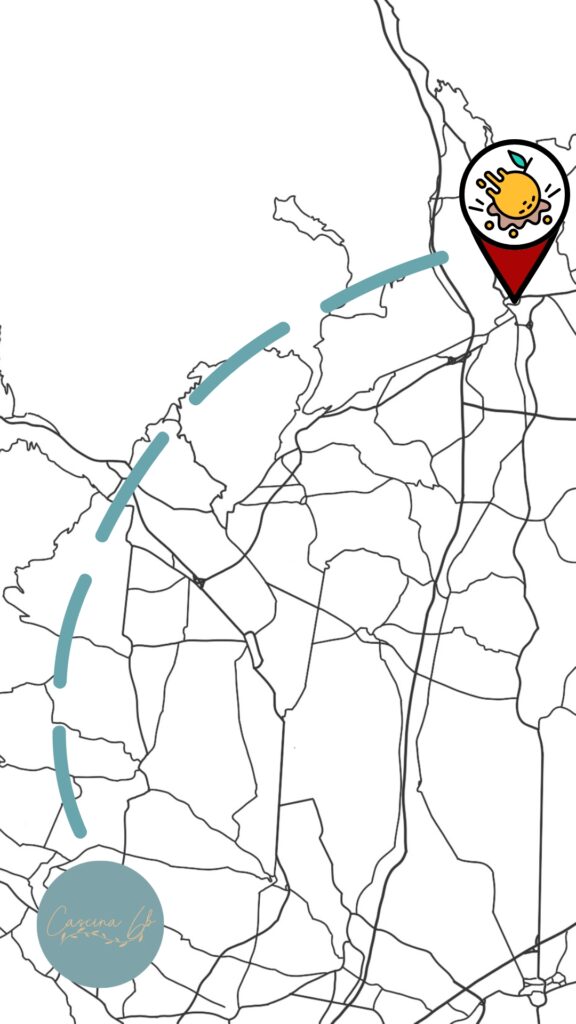

Come raggiungere Ivrea da Cascina 6b

In auto: raggiungibile in circa 45 minuti, direzione Aosta uscita Ivrea, seguire le indicazioni per il centro città. Puoi posteggiare l’auto nel parcheggio vicino ai Giardini Giusiana, davanti all’unità residenziale “La Serra”.

Mezzi pubblici: raggiungibile in treno in circa 2h. Partenza dalla stazione di San Maurizio C.se direzione Torino Porta Susa. Da qui puoi prendere il treno per Ivrea, in circa 15 minuti a piedi raggiungerai il centro città.

Kit abbigliamento

Vestiti “carnevalosi” e scarpe comode

Non mi resta che augurarti

BUONA GITA!