Ciao, sono Ally, la guida virtuale di Cascina 6B.

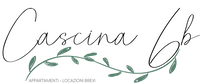

Se stai soggiornando qui o stai organizzando il tuo viaggio in Piemonte oggi ti accompagno alla scoperta di uno dei luoghi più iconici della regione: la Sacra di San Michele, facilmente raggiungibile con una gita in giornata.

Arroccata sulla cima del Monte Pirchiriano, a meno di un’ora da Cascina 6B, la Sacra di San Michele domina l’ingresso della Val di Susa con una presenza che non passa inosservata. La sua sagoma imponente, visibile già da lontano, sembra sospesa tra cielo e montagna.

Visitare la Sacra significa vivere un’esperienza che unisce storia, spiritualità e paesaggio, ideale da inserire in un soggiorno rilassante nel Canavese.

Sacra di San Michele: monumento simbolo del Piemonte

Costruita tra il 983 e il 987, la Sacra di San Michele è uno dei più importanti esempi di architettura romanica in Europa. Dal 1985 è riconosciuta come monumento simbolo della Regione Piemonte, a testimonianza del suo valore storico e identitario

Da oltre 185 anni, il complesso è affidato ai Padri Rosminiani, che ne curano la custodia e la vita spirituale. Questo rende la Sacra non solo un monumento da visitare, ma un luogo vivo, attraversato ogni giorno da pellegrini, escursionisti e viaggiatori.

Un’architettura che nasce dalla roccia

Uno degli aspetti più sorprendenti della Sacra di San Michele è il suo rapporto diretto con la montagna. L’edificio è costruito sulla roccia viva del Monte Pirchiriano, adattandosi ai dislivelli naturali del terreno.

Per accedere al cuore del complesso si percorre il celebre Scalone dei Morti, una monumentale scalinata in pietra di oltre 200 gradini. Un tempo custodiva le sepolture dei monaci, oggi è uno dei passaggi più suggestivi e simbolici della visita.

Superata la scalinata, si raggiunge la Porta dello Zodiaco, decorata con bassorilievi raffiguranti simboli zodiacali e figure allegoriche: un elemento unico che unisce spiritualità e mistero.

Panorami che ripagano la visita

Uno dei motivi per cui la visita alla Sacra di San Michele resta impressa è il panorama. Dalle terrazze e dai punti più alti del complesso lo sguardo si apre sulla Val di Susa e, nelle giornate limpide, arriva fino alla pianura torinese.

La posizione elevata, a oltre 960 metri di altitudine, regala una sensazione di silenzio e distacco, trasformando la visita in un momento di pausa e contemplazione.

La Sacra di San Michele lungo i cammini e la Via Francigena

Da sempre legata ai cammini di pellegrinaggio, oggi la Sacra è inserita ufficialmente nel tracciato della Via Francigena. Non sorprende quindi che sia una meta molto amata anche dagli escursionisti.

È possibile raggiungerla a piedi tramite diversi sentieri segnalati:

- Sant’Ambrogio di Torino (il più frequentato)

- Chiusa di San Michele (più breve ma ripido)

- Mortera – Avigliana (panoramico e immerso nei boschi)

Avvicinarsi alla Sacra camminando rende l’esperienza ancora più intensa, con la sua sagoma che accompagna la salita passo dopo passo.

Visitare la Sacra di San Michele oggi: cosa sapere

La Sacra di San Michele è aperta tutto l’anno, con orari che variano in base alla stagione. Nei mesi primaverili ed estivi l’apertura è più ampia, mentre in inverno gli orari sono ridotti.

La visita può essere svolta in autonomia oppure con visite guidate, disponibili soprattutto nei fine settimana.

👉 Consiglio di Ally: prima di partire, verifica sempre gli orari aggiornati sul sito ufficiale. Se si hai un bimbo piccolo ti consiglio di utilizzare un marsupi/zaino per trasportarlo, le innumerevoli scalinate non permette l’accesso con il passeggino.

Curiosità e leggende della Sacra di San Michele

La Sacra è avvolta da miti e leggende affascinanti. Secondo la tradizione, sorgerebbe sulla Linea Sacra di San Michele, una linea ideale che collega importanti santuari dedicati all’Arcangelo, dall’Irlanda fino a Israele.

Un’altra leggenda molto nota è quella della Bell’Alda: la giovane che, per sfuggire ai soldati, si gettò dalla torre invocando la Madonna e fu sorretta dagli angeli. Una storia che contribuisce ancora oggi all’aura misteriosa del luogo.

Domande frequenti sulla Sacra di San Michele

Dove si trova la Sacra di San Michele?

Si trova sul Monte Pirchiriano, tra i comuni di Sant’Ambrogio e Chiusa di San Michele, all’ingresso della Val di Susa.

È aperta tutto l’anno?

Sì, con orari che variano in base alla stagione. Da marzo a ottobre l’apertura è più ampia, mentre da novembre a febbraio gli orari sono ridotti.

Si può raggiungere in auto?

Sì, ci sono parcheggi dedicati ai piedi della Sacra. Da qui si prosegue a piedi per un 10 minuti fino all’ingresso principale.

È possibile arrivare a piedi?

Sì, esistono diversi sentieri escursionistici segnalati, da Sant’Ambrogio di Torino, Chiusa di San Michele e Avigliana (Mortera). Alcuni percorsi sono più impegnativi, altri più panoramici.

Quanto tempo serve per la visita?

In media dura circa un’ora, considerando anche le terrazze panoramiche e la Basilica. Con le visite guidate o con un ritmo più rilassato, può richiedere un po’ di più.

Ci sono visite guidate disponibili?

Sì, soprattutto nei weekend. Ti consiglio di prenotare online per gruppi o famiglie.

È accessibile a persone con difficoltà motorie?

Al momento no, poiché il complesso presenta molte scale e dislivelli. Sono però in corso interventi strutturali per garantire prossimamente una maggiore accessibilità alla Sacra.

Un luogo che lascia il segno

La Sacra di San Michele non è una visita qualunque, ma un luogo che invita a rallentare, ad alzare lo sguardo e a lasciarsi guidare dal silenzio e dalla storia.

Soggiornando a Cascina6B, la visita alla Sacra di San Michele può essere organizzata in tutta comodità, unendo la scoperta del territorio a un soggiorno rilassante nel cuore del Canavese.

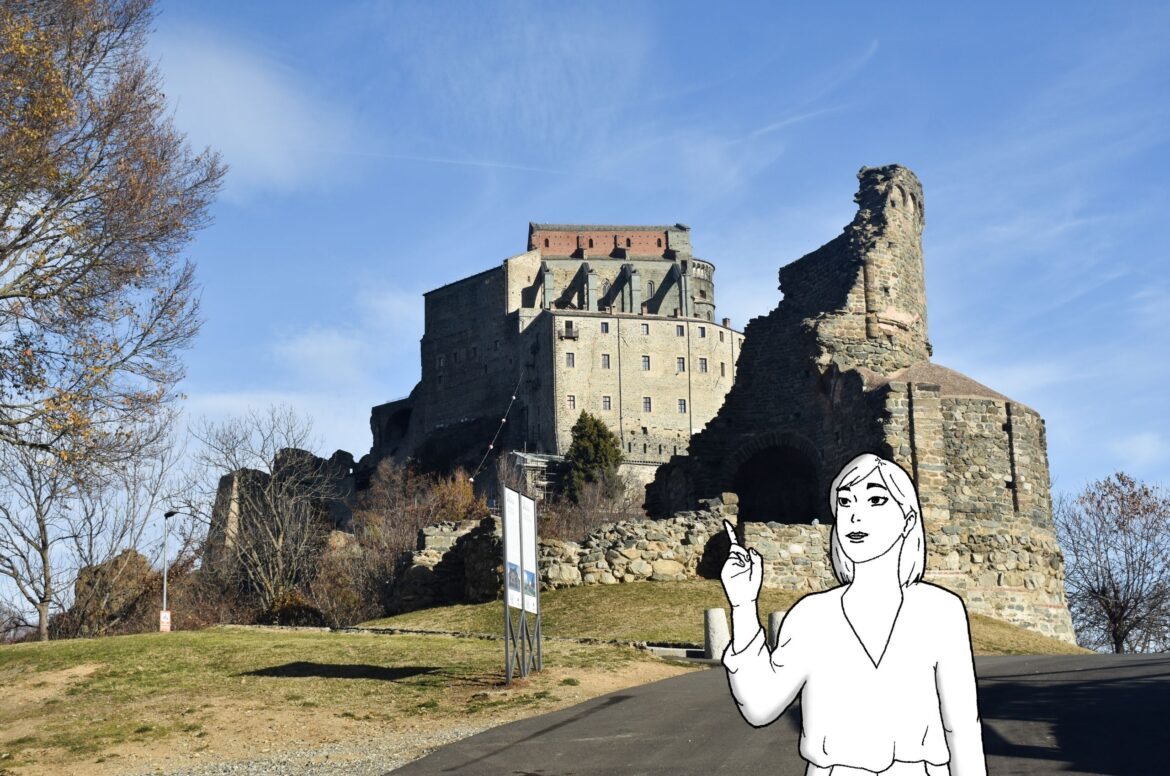

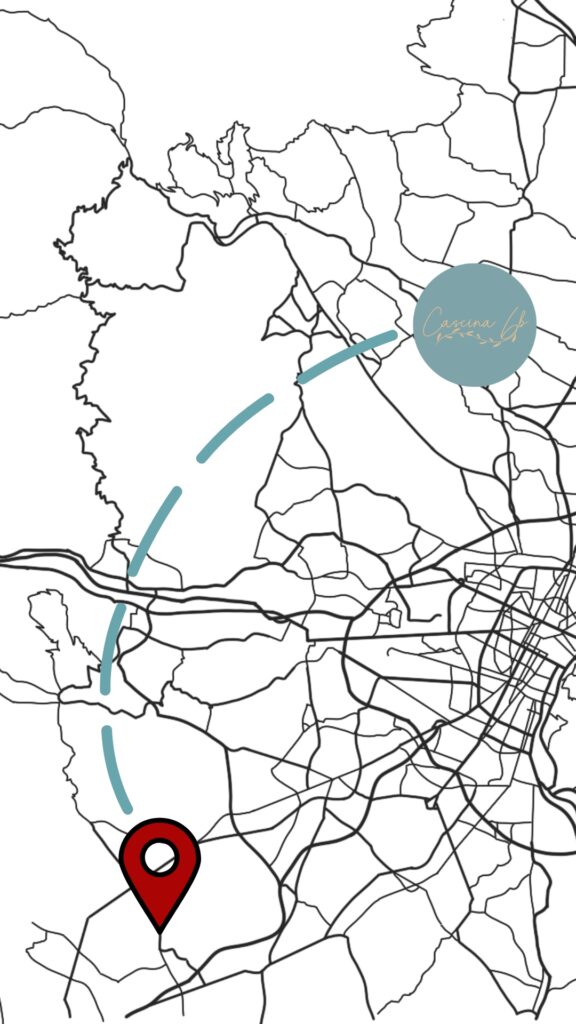

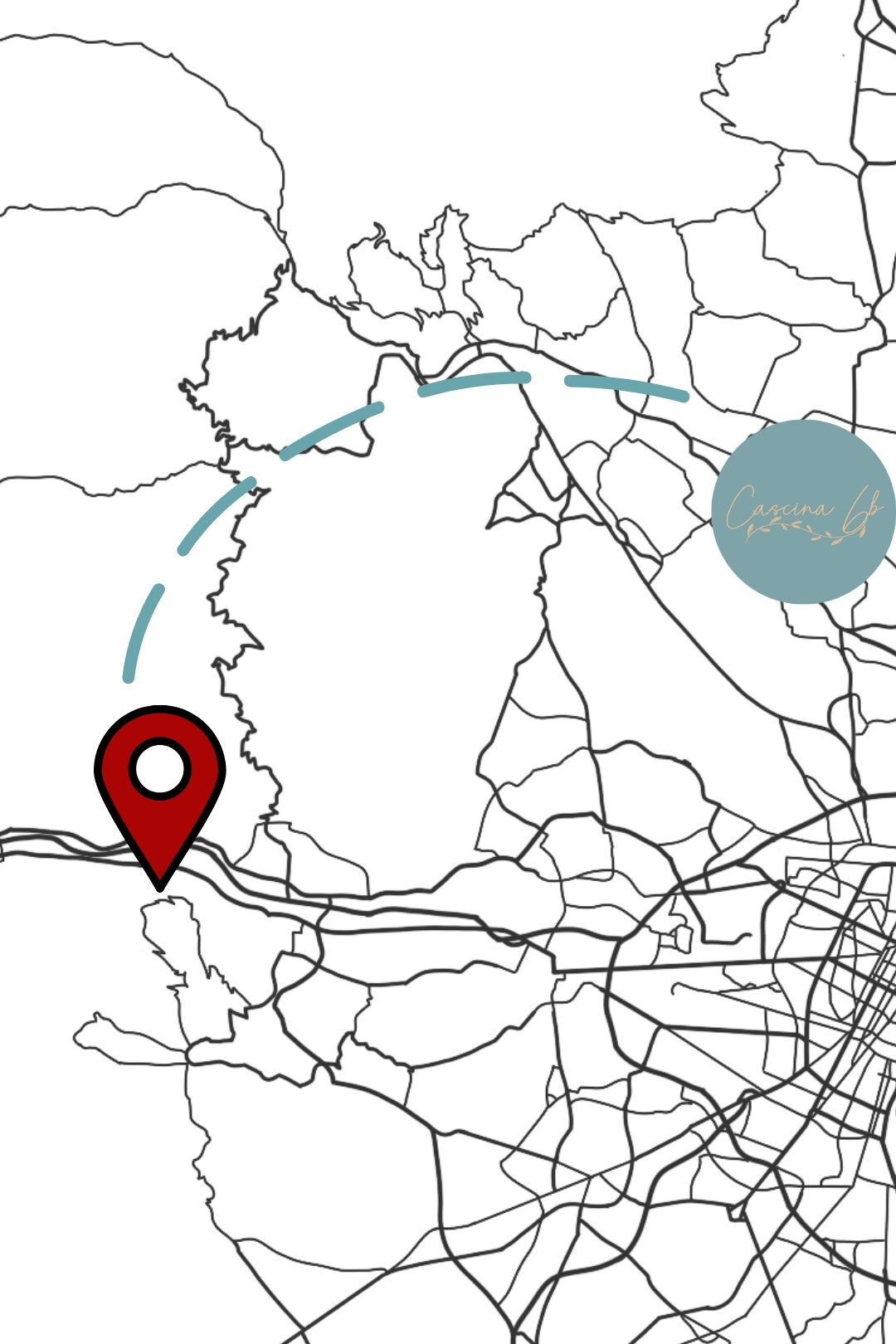

Come raggiungere la Sacra di San Michele da Cascina 6b

In auto

Lla Sacra di San Michele è raggiungibile in circa 50 minuti. Puoi lasciare la macchina nel parcheggio a pagamento nel Piazzale Croce Nera. Da qui, in circa 10 minuti a piedi, raggiungerai la Sacra.

Mezzi pubblici

Il percorso è più complesso. In alternativa, puoi usufruire del servizio transfer di Cascina 6B, comodo e diretto.

Cosa indossare per la visita

- abbigliamento comodo

- scarpe da trekking o con suola antiscivolo

- acqua, soprattutto nei mesi estivi

In giro con Ally

Ciao, sono Ally

Sono la tua guida virtuale alla scoperta di Torino, del Canavese e di tutto ciò che puoi visitare entro un’ora da Cascina 6B.

Nei miei articoli ti accompagno tra natura, borghi, città ed esperienze locali, aiutandoti a vivere il territorio con calma… partendo sempre da Cascina 6B.

👉 Prenota il tuo soggiorno a Cascina 6B e scopri tutto ciò che il territorio ha da offrire!